来源|中国中医药报

文|浙江中医药博物馆郑洪

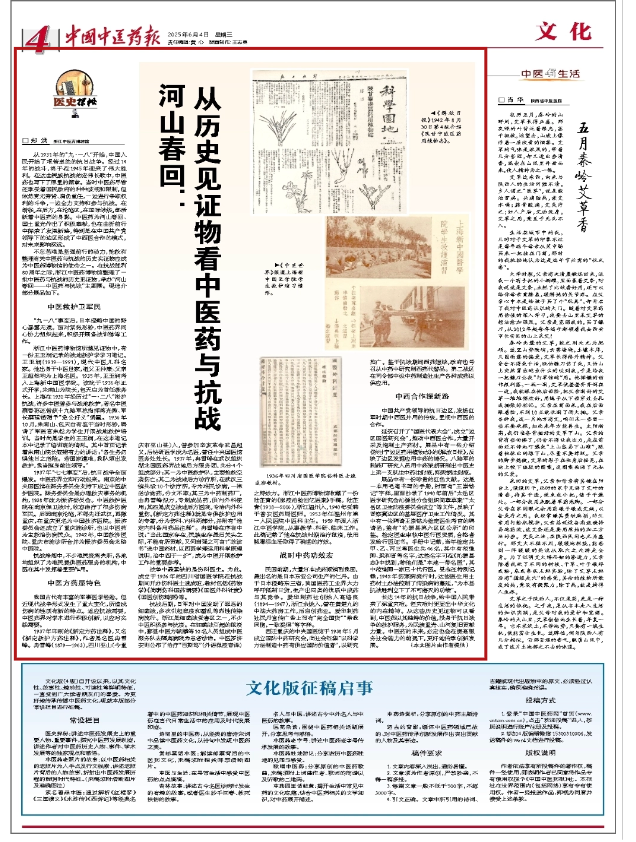

《解放日报》1942年8月30日第4版介绍《陕甘宁边区药用植物志》

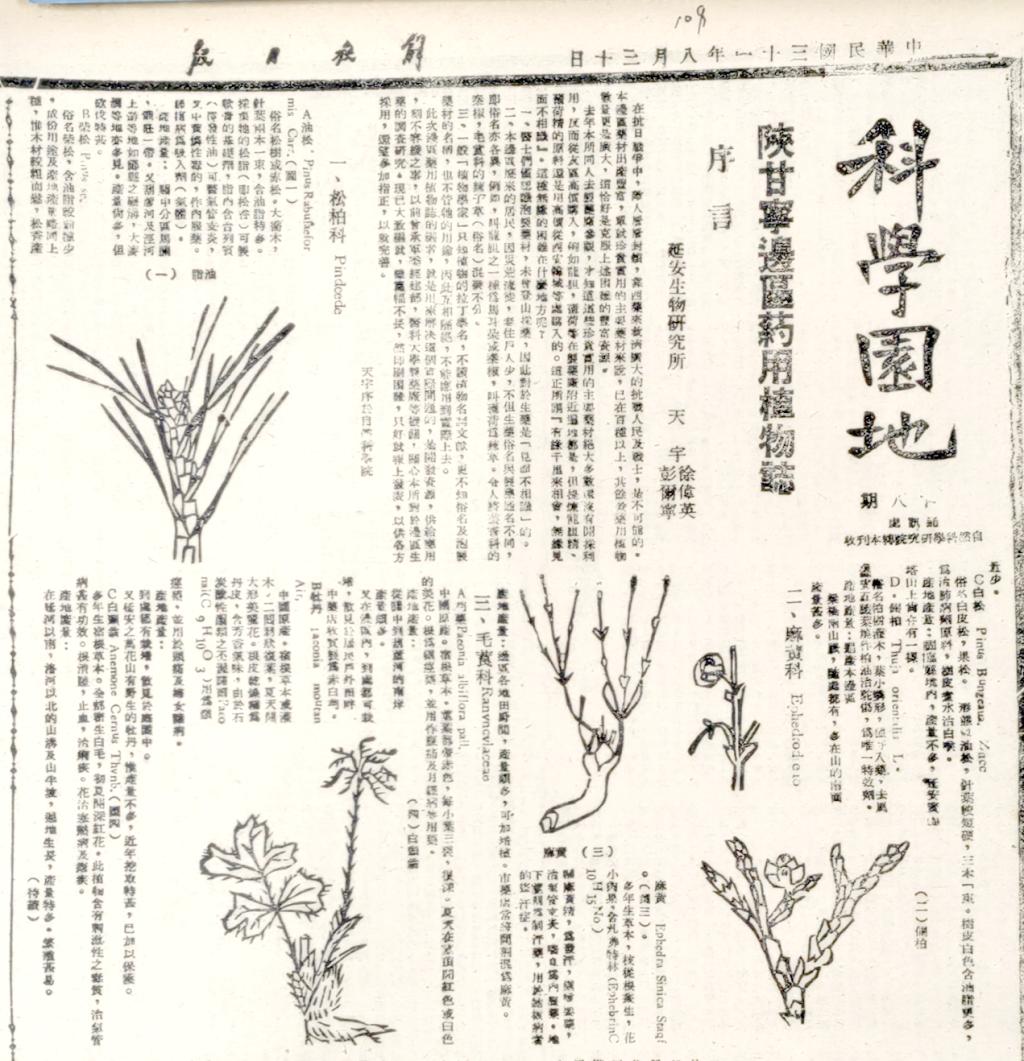

《中医世界》报道上海新中国医学院学生救护演习情形

1936年四川省国医学院伤科医士速成班教材

从1931年的“九·一八”开始,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争。经过14年的战斗,终于在1945年迎来了伟大胜利。在这曲民族抗战的宏伟长歌中,中医药也写下了厚重的篇章。当时中医药尽管还承受着国民政府的种种歧视和限制,但依然责无旁贷、肩负重任,一边进行争取权利的斗争,一边全力支持和参与抗战。在前线,在后方,在沦陷区,在国际战线,都活跃着中医药的身影。中医药为河山春回、国土重光作出了积极奉献,也在曲折前行中探索了发展新路,特别是在中国共产党领导下的边区形成了中西医合作的模式,对未来影响深远。

不忘苦难是坚强前行的动力,抢救和整理有关中医药与抗战的历史实证物应成为中医药博物馆的使命之一。在抗战胜利80周年之际,浙江中医药博物馆整理了一批中医药与抗战的历史见证物,举办“河山春回——中医药与抗战”主题展。现选介部分展品如下。

“九一八”事变后,日本侵略中国的野心暴露无遗。面对紧张形势,中医药界同心协力组织起来,积极开展备战训练等工作。

浙江中医药博物馆所藏见证物中,有一份王玉润记录的战地救护学学习笔记。王玉润(1919—1991),现代中医儿科名家。他出身于中医世家,祖父王仲康、父亲王超然均为上海名医。1935年,王玉润考入上海新中国医学院。该院于1936年正式开学,朱南山为院长,包天白为首任教务长。上海在1932年经历过“一·二八”淞沪抗战,许多中医曾参与战地救护,著名中医蔡香荪还曾获十九路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴赠予“急公好义”绣匾。1936年10月,朱南山、包天白有鉴于当时形势,聘请了军医官朱松为学生开展战地救护培训。当时尚是学生的王玉润,在这本笔记本中记录了培训班的情形。其中首页记录着朱南山院长铿锵有力的讲话:“各生务勿惧他日之危险。若国家遭难,我队须出发救护,我当挺身前往领导。”

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。中医药界立即行动起来。南京的中央国医馆在赈务委员会支持下成立中医救护医院。赈务委员会是办理救灾事务的机构,1938年改为振济委员会。中医救护医院在南京保卫战时,收容治疗了很多伤病军民。后因南京沦陷,不得先迁武汉,再撤重庆,在重庆更名为中国救济医院。振济委员会还成立了重庆施诊所,也以中医药为主救治伤病民众。1942年,中国救济医院、重庆市施诊所合并为振济委员会北碚中医院。

抗战烽烟中,不少难民流离失所,各地均组织了为难民提供医药服务的机构,中医在其中发挥着重要作用。

我国古代有丰富的军事医学经验。但近现代战争形式发生了重大变化,所造成伤病的性质有新的特点。适应抗战需要,中医药界对学术进行积极创新,以应对实践需要。

1937年印刷的《新定方药注释》,又名《新定救护方药注释》,作者是名医冉雪峰。冉雪峰(1879—1963),四川巫山(今重庆市巫山县)人,曾参加辛亥革命武昌起义,后钻研医学成为名医,曾任中央国医馆医务处处长。1937年,冉雪峰在武汉组织湖北国医药界战地后方服务团,共分4个组成部分:其一为中医救护队,主要抢救空袭伤亡;其二为战地后方诊疗所,在武汉三镇共设10个诊疗所,专为难民诊病,一律送诊施药,分文不取;其三为中药制药厂,由冉雪峰拟方,专制成品药,供内外科使用;其四是成立战地后方医院,专治内外科重伤。《新定方药注释》就是专供救护应用的专著,分为伤科、内科两部分,并附有“选定内科备用药品注释”。冉雪峰在序言中说:“当此国家存在,民族生存最后关头之际,不能有所贡献,又何自强之可言?”故该书“选中国药材,以西医学理运用科学原理说明,冶中西于一炉”,成为中医开展救护工作的重要参考。

战争中最紧缺的是伤科医生。为此,成立于1936年的四川省国医学院在抗战期间开办伤科医士速成班,教材包括《药物学》《简明伤科国药辑要》《国医外科针度》《国医创伤精要》等。

抗战后期,日军对中国发动了罪恶的细菌战,多次引起鼠疫和霍乱等烈性传染病流行。浙江是细菌战受害区之一,不少中医积极参与抗疫。在细菌战引起的鼠疫中,鄞县中医方毓麟等10名人员组成中医服务队去隔离病院为患者诊治。中医罗济安则公布了治疗“百斯笃”(外语鼠疫音译)之特效方。浙江中医药博物馆收藏了一份陆芷青的《鼠疫治验回忆医案》手稿。陆芷青(1918—2006),浙江温州人,1940年受聘于普安医药局医师。1953年任温州市第一人民医院中医科主任。1959年调入浙江中医学院,从事教学、科研、临床工作。此稿记载了他在抗战时期治疗鼠疫,使用解毒活血汤取得了确凿的疗效。

民国前期,大量日本成药倾销到我国,最出名的是日本东亚公司生产的仁丹。由于日本侵略东三省,我国医药工业界大力呼吁抵制日货,生产出同类的优质中成药与其竞争。爱华制药社创始人高培良(1894—1967),浙江余姚人,曾在黄楚九的中法大药房工作,后自创药业。爱华制药社民丹宣传广告上写有“完全国货”“希我同胞,一致提倡”等字样。

西迁重庆的中央国医馆于1938年5月成立国防中药研究会,向社会征集“以科学方法制造中药有供应国防价值者”,以研究推广。鉴于抗战期间西药短缺,政府也号召从中药中研究制西药代替品。第二战区在司令部中设中药制造社生产各种成药以供应用。

中国共产党领导的抗日边区,发扬红军时期中西医并用的传统,重视中西医的合作。

延安召开了“国医代表大会”,成立“边区国医研究会”,推动中西医合作,大量开采及炮制土产药材。展品中有一张介绍《陕甘宁边区药用植物志》的《解放日报》,反映了边区发掘应用中药的情况。八路军的制药厂研究人员用中药柴胡研制出中医史上第一支肌注中药注射液,即柴胡注射液。

展品中有一份珍贵的红色文献。这是一本用毛笔书写的手册,封面有“王崇铭记”字样,里面抄录了1940年前后“太岳区医学研究会沁源县分会组织简章草案”“太岳区卫生防疫委员会成立”等文件,反映了晋察冀边区的基层医疗卫生工作情况。其中有一张聘请王崇铭为检定医生考官的聘请函,盖有“沁源县第六区区公所”的印鉴。检定医生审核中医行医资质,合格者发给行医证书。手册中记载,当年检定共甲、乙、丙三等医生共46名,其中有范维卿、梁和晋等名字,这些名字可在《沁源县志》中找到,称他们是“本地一带名医”,其中范维卿一家已十代行医。县志还特别记载,1942年伤寒病流行时,这些医生用土药材土办法控制了传染病的蔓延,“为本县抗战胜利立下了不可磨灭的功绩”。

长达14年的抗日战争,给中国人民带来了深重灾难。但灾难时更显出中华文化的内在精神。从这些历史见证物可以看到,中医药以其独特的价值,投身于抗日战争的救护服务,为民族重光、山河复旧贡献力量。中医药的未来,必定也会在提高服务社会能力的前提下,更好地传承创新发展。